2021年01月31日

行政書士のHPコンテンツは最小限でも大丈夫か?【リアル営業主体ならば問題なし】

今日は行政書士のweb活用について。

(ずいぶんと大層なテーマだと思う)

今日の行政書士でHPを持っていない人は少数だと思います。

HPの活用方法は千差万別かなと思います。

・名刺タイプのHPだけ

・総合サイトを1つ

・サイト+ブログ運営

・ジャンルごとに特化したサイト

・同じジャンルを複数持つ(入管系)

・HPよりSNSを活用する

思う付く限り書いてみました。

色々なタイプがありますね。

どれも正解なのだと思います。

行政書士でも顧客を引っ張ってくる方法は千差万別なので。

個人的に思うことがあります。

行政書士のHPに対するスタンスは2通り有るのかなと。

・ホームページの情報は最低限

・webサイトをガッツリ作りこむ

スタンスの違いは考え方の違いから生まれるのかと思っています。

HP(ネット)に上げる情報を最小限にする人は、インターネットに情報を出すリスクもありますが。

・詳しく書くと自分で手続きを済ませてしまう

こちらを危惧する傾向があります。

またネットにも同じ情報が上がっていました。

要は自分のサイトを見て手続きが出来たと感謝の声があったと。

もう一つのスタンスは、ガッツリと情報を掲載するものです。

(私はこちら派です。)

確かに詳しく書けば、自分で手続き出来る人も出てくると思います。

ぶっちゃけると、この手の人は端から客になりません。

理由は色々ありますが、面倒なので割愛します。

話は変わりますが、

手続きに関する情報を詳しく書いても、必ずしも自分で出来るとは限らない側面が。

行政書士の場合、コンテンツは手引きやガイドライン、教科書を参考にして書きます。

(手続きに作りてのオリジナリティは存在しないと思います。)

記事の内容は、ベーシックな内容に終始することになります。

そこに書かれた内容は全く問題がない、まさにお手本と呼ぶに相応しい事例に。

お手本から外れた場合については、省略される事が多いです。

(そこまで書き切れないのが現実です)

別の例えを使うと。

手続きに関する記事は、料理で言うレシピにあたります。

材料や調理器具が全部揃った状態です。

レシピの制作者もプロか料理上手な人が担当者に。

料理をする人なら分かると思いますが。

レシピ通り作っても、レシピと同じ物が完成するかは別問題です。

・適切な材料の集め方や下ごしらえの仕方

・材料が揃わない場合の代替え品の選択

・調理器具のスペックの差

・調理する人の違い

多くの場合でレシピ通りに出来ないものです。

行政書士の業務でも同じことが言えます。

レシピをアップしても、全ての人が出来るとは限らないのです。

あと情報を詳しく書く理由ですが。

SEO上で有利になるからですね。

所詮、ネットも営業手法の1つに過ぎません。

顧客候補に自分の事を知って貰う手段です。

自分に合った手法を突き詰めて行けば良いのです。

ネット集客を中心にする人は、リアル営業が苦手な傾向が強いです。

リアル営業が出来るなら、ネット営業はまだるっこしいです。

SEOはアクセスが出るまで半年程度はかかります。

その間、記事を延々と書き続ける必要があります。

SNSも然り、フォロワーを集めるのに努力が必要です。

SEOは上手く行けば広告費ゼロで集客が可能です。

(実際はそこまでスキルを上げるのに数年単位の時間)

ネット集客はSEOやSNSが好きじゃないと辛いです。

正直、面倒過ぎてやってられないです。

今日はここまで。

Posted by ミスター・フー at

13:15

│Comments(0)

2021年01月23日

ナミビア共和国より問合せフォーム営業が来た【迷惑メール】

行政書士であれば、問合せフォームからメッセージがあると嬉しい物です。

ここから売上に繋がるかもと思うと。

スマホでメールチェックをして

「お問い合わせ」が来ました。

と書かれたメールが入るとヨシッ!と思います。

同時に変な問い合わせだと嫌だなとも考えてしまいます。

先日、ある永住許可申請を手数料込みで4万円でお願いしますと来ました。

ちなみに当該申請の相場は12万円から20万円です。

受けたら確実に赤字案件なので、当事務所の定価を書いて返信しました。

(基本的に値下げ交渉はしない方針です。)

ちなみに永住申請は引き合いは多いですけど、要件が厳しすぎて許可が出ないケースが非常に多いです。

(なぜか帰化の方が難易度が低いという変な現象が起こっています。)

返信後、先方からの反応が未だありません。

(エグイ値段の見積は、相場の値段を出すと立ち消えになる確率が高いです。)

話を戻します。

ガッカリするメールの代表格は営業メールです。

(クレームの場合は、サーと血の気が引きます。)

ドキドキしながら、メールを開けると…

ナミビア共和国のドナルドさん(仮名)から来ました。

ウォルビス・ベイというペリカンで有名な観光地から。

(私もこんな風光明媚な環境で仕事をしたいです。)

英語のメールです。

「hello! ○○!」

気さくな雰囲気から文書が始まりました。

一瞬、入管の問合せかなと思いながら読み進めると…

問合せフォームにDMを一斉送信するシステムの販売とか。

100万件の問合せフォームにDMが49ドルで送れるそうです。

問合せフォームからのメッセージはスパム扱いされないから、確実に届くと書かれています。

今回はお試しサービスで5万件を無料で送ってくれるそうです。

素晴らしい!最高です!ドナルドさん(仮名)。

画期的なマーケティングツールに、良心的なお試しサービス。

不具合があっても対応して貰えるか一切分からない。

そして苦情を言おうにも遥か遠方のアフリカ大陸。

インターネットで距離が制約条件になりづらいと言っても遠すぎる。

100万件も送れば、電話やメールがガンガン来ることは確実でしょう。

反応率が0.1%としても1000件…もの問い合わせ…

当事務所のリソースを遥かに超えたクレーム電話とメールが。

ごめんなさい、ドナルドさん。

ウチでは必要ございませんので、他を当たってください。

今の事務所では100万件もの顧客候補はいません。

(お試しの5万件も難しいです。)

マーケティングの1つに問合せフォーム営業というものがあります。

(多分ナミビアにもあるのでしょう。)

それなりの効果が有ると聞きます。

決裁者や経営者にメッセージが届きやすい等のメリットがあります。

同時にクレームも多い手法であるとも。

その為、端からクレーム対応ありきのオペレーションが必要な手法です。

個人的に問合せフォームは、新規の相談やサービスへの依頼を期待するものです。

そこにDMが来ると、ガッカリ感が凄いです。

クレームを入れる程ではないけど…

今回はアフリカから来たので、ブログで取り上げました。

ありがとう!ドナルドさん!

貴方のお陰でブログ記事が1つ書けました。

効率的に問合せフォーム営業がしたい人やスパムメールに興味がある人は、ドナルドさんのサービスは打って付けです。

今日はここまで。

Posted by ミスター・フー at

14:16

│Comments(0)

2021年01月17日

訂正印の廃止も脱ハンコ化の一環か?

画像を作る時に見つけたキャラクターを使ってお遊び画像を作りました。

3Dの女性を3人配置した物です。

背景はエジプトで、中央にバレエをしている女性、サイドには腕を上げてガッツポーズをしているOL。

全く状況が分からない謎の画像。

自分でも何でこんな画像を作ったのか…

今日は建設業許可の押印廃止についてでも

日本の事務手続きは大きな変化の流れの中にいます。

大きな変化の中に脱ハンコ化があります。

民から官への手続きの99%で認印を始めとするハンコを廃止するなど。

建設業許可にも脱ハンコ化が怒涛の如く押し寄せています。

大阪府の場合は、省令や規則で定められた様式書類の押印が消えました。

最初は役員の調書などの認印だけが廃止になるのかと思いましたが…

(第3者の印鑑は必要だと思っていた。)

常勤役員等証明書(旧経管)の他社証明の場合も押印が不要になる様です。

本当に脱ハンコ化になっていますね。

問題は大阪府では新しい書式がダウンロード出来ない事です。

(ちなみに令和2年10月改正を受けた建設業許可の手引きも未だ…)

そんな

建設業許可の押印廃止ですが。

都道府県によって、対応が微妙に変わってきます。

ここにもローカルルールの存在が…

共通部分は様式書類の押印欄が削除されたところです。

大半の都道府県は概ね同じです。

しかしながら一部は独自路線を歩む役所もあります。

例えば九州のとある県では、第3者証明部分は印鑑が必須とか。

他にも廃業届を出す際には、印鑑証明の提示が要るとか。

ユニークな所では、申請書に訂正印もダメという県もあります。

ここでは訂正印がある書類は受理されないと。

訂正印不可まで来ると脱ハンコ化も行き過ぎ感があるのは私だけですかね。

訂正印の件は、役所のサイトでも良く読まないと分からない場所に書かれています。

行政書士なら見逃さないと思いますが。

役所の受付窓口で訂正印がある書類を突っ返されて、窓口で揉める様子が想像できます。

(窓口で激昂しても対応は変わらないです。)

訂正印不可で書類を作り直す手間もありますが、役所の窓口担当者の方も大変です。

今日はここまで。

Posted by ミスター・フー at

06:34

│Comments(0)

2021年01月10日

確定申告で一番面倒なのはレシートの分別と整理

令和2年から3年になりました。

そして今年もやって来た確定申告。

1年分の領収書やレシートをソフトに入力する必要があります…

確定申告が終わるたびに、今年こそはキチンと毎月記帳しようと思うのですが。

結局は領収書を1年分溜め込んでしまいます。

数年前から少しだけ工夫をしています。

単純にクッキー缶にごちゃ混ぜにすると、手間が掛かります。

なので毎年1月に100均でクリアブックを購入し、月ごとにレシートを区分しています。

こうする事で入力の際に、月ごとに分類する手間が不要になります。

(年1回の記帳で一番時間が掛かり面倒なのは領収書の分類です。)

クリアファイルを机に置き、入力しようとPCを立ち上げた時に気づいたこと。

ずっと使っていた会計ソフトが使えなくなっていました。

原因はPCの入れ替えの時に、会計ソフトの移行を失念していた為です。

仕方が無いので新しい会計ソフトを購入することに。

不幸中の幸いは、確定申告や決算のデータのバックアップが有ったことです。

データのバックアップは絶対に怠ってはいけません。

購入したのは株式会社コラボの「わくわく財務会計6」です。

購入の理由は、買い切りで一番安い事と以前も同じ会計ソフトを使っていたからです。

安いけども機能はシッカリしています。

私の事務所の様な個人事業レベルの行政書士なら余裕です。

ダウンロード版で16,500円です。

わくわく財務会計6は会計ソフトでは珍しい買い切り型です。

何故か会計ソフトはサブスクリプションや毎年購入する必要が有るものが多いです。

https://www.lan2.jp/acc/index.html

個人的には使い易くて良いソフトだと思います。

去年は事務所を自宅から駅前の賃貸にするなど、色々とコストが増えました。

最も増えたと言っても月額で5万円程度ですけども…

行政書士事務所の維持費は、人を雇わない、集客はSEO中心だと非常に安く済みます。

独立事務所でコミコミで月6万円もあれば十分です。

以前の店舗商売に掛かっていたコストから考えると本当に安いです。

駅前に事務所を借りたことで、以前よりお客様は増えたように思えます。

少なくとも去年の売上は、コロナがあったにも関わらず過去最高でした。

入管系は厳しかったけど、他の業務で何とかカバー出来ました。

しかしながら売上が増えたけど、コストも増えたので結局は去年と変わらない…

一度くらい行政書士業務で儲かって笑いが止まらないと言ってみたいです。

週1更新を為に無理やりネタをひねり出しました。

ブログを続けるのも大変ですね。

今日はここまで。

Posted by ミスター・フー at

10:34

│Comments(0)

2021年01月04日

節税と将来の年金受取額増加を考え年金の追納を行いました。

新年あけましておめでとうございます。

今年最初のブログ記事になります。

(本当は昨日に書いたけどオオサカジンの管理画面にログインできないトラブルが…)

去年の暮れに国民年金の追納を行いました。

追納とは年金の減免を受けていた時期の分を後に支払う制度です。

最大で過去10年分まで遡る事が可能です。

10年前になると延滞金が付きます。

一時期収入が激減してしてまい、年金の支払いも出来なくなる事態が発生しました。

情けない話ですが、あの時は月17000円のお金も惜しかったです。

お金に困った事が無いと想像が付きにくいですが…

ない時は1000円の支払いが出来なくて、頭を抱える事があります。

コロナ関係で失業や減収で年金が払えない人が居られましたら、年金の減免手続きをお勧めします。

何もしないで未納期間を作るよりは断然マシです。

新年早々、暗い話になるので金欠の話はこれくらいにします。

追納の手続きは以下の流れで行います。

・年金機構のHPにアクセス

・追納手続きの書類をダウンロード

・必要事項を記入

・本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)のコピー

・書類を郵送

・年金機構から国民年金保険料追納承認通知書が届く

・同封されている払込書で支払い

以上です。

年金の追納も許認可申請の一種となります。

(年金関係なので社労士の管轄ですね。)

年金機構のwebサイトにアクセス

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

上記のURLが追納制度に関するページです。

追納制度について詳しく説明されています。

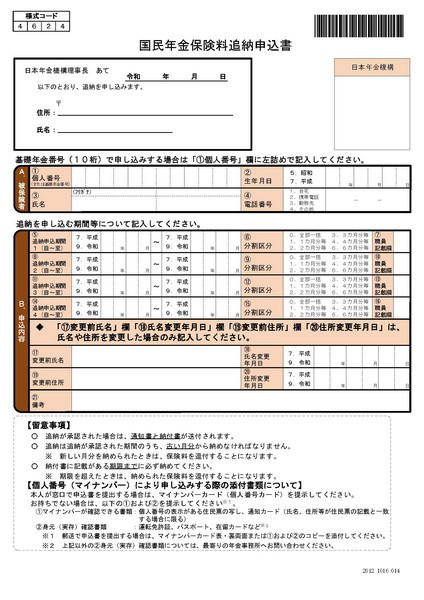

次に追納申請の用紙をダウンロードします。

PDF形式になっています。

Adobeのアクロバットがあれば直接記入できます。

無い場合はプリントアウトして手書きになります。

参考までに年金機構から落とした書類の見本を掲載します。

書類の記載するデータは以下の物があります。

・住所、氏名、年齢

・国民年金番号

・個人番号

・追納を申し込む期間

この書類を作る時に初めて知ったことですが…

追納する期間は自分で選択することが出来るようです。

(それまでは一括で支払いが必要だと思っていました。)

これらを記入した後は、本人確認書類を準備します。

私の場合は

・運転免許証

・マイナンバーの通知カード

この二つをA4用紙1枚にまとめてコピーしました。

(紙代とトナーの節約)

申請書と確認書類を封筒に入れて、管轄する年金事務所に送付します。

送り先が住所によって変わるのでご注意ください。

封筒と切手は自分で用意する必要があります。

年金事務所は負担してくれません。

(当然と言えば当然かなと思います。)

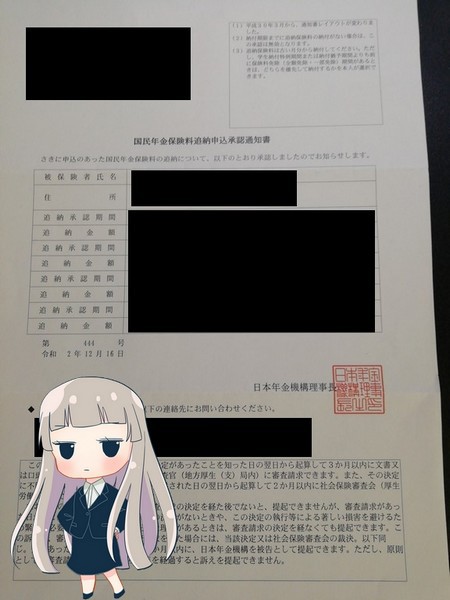

郵送後、大体1週間前後で年金事務所から封書が届きます。

その中には

・国民年金保険料追納承認通知書

・払込用紙

二種類の書類が入っています。

国民年金保険料追納承認通知書には支払い可能な追納期間が記載されています。

年金機構理事長の印が押されています。

追納はコンビニでや郵便局で払い込みが可能です。

金額が数十万円単位になるので、郵便局で支払いました。

払込で注意が必要な部分があります。

・支払いは古い順に支払う

新しい年度を先に支払うと、年金事務所から追納分が返金されます。

ご注意ください。

最後に追納のメリットは、貰える年金が増えることと、支払った分だけ税金が安くなります。

最も確定申告が必要になりますが。

追納した目的の半分は節税対策でもあります。

(節税対策をし過ぎると手元にキャッシュが無くなるので注意が必要です。)

それは兎も角、ずっと気になっていた年金の未払い部分が消えたのでホッとしています。

正月に書く内容なのか不明ですけども…

今日はここまで

今年もよろしくお願いします。

Posted by ミスター・フー at

12:04

│Comments(1)

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン